Морфология рода Vibrio

Свое название эти микробы получили за их способность к быстрым колебательным движениям (от лат. «vibrare» — колебаться).

Род Vibrio образуют короткие, прямые или изогнутые в виде запятой палочки размером 0,5—0,8 х 1,4—2,6 мкм. После деления они часто остаются сцепленными концами, образуя спирали. Являются неспорообразующими грамотрицательными бактериями с одним или несколькими жгутиками, расположенными полярно (монотрихи или лофотрихи), заключенных в чехол — продолжение наружной мембраны клеточной стенки. Подвижны, могут передвигаться очень быстро - 12 мм/мин.

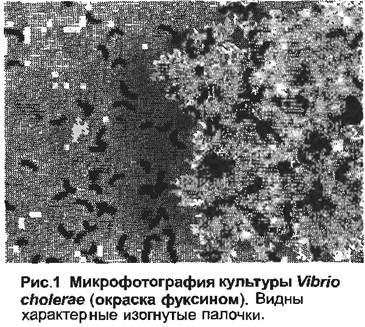

Клетки Vibrio cholerae размером 1,5-4,0 x 0,2-0,4 мкм имеют один полярный жгутик, снабжённый чехликом и продольным выростом, напоминающим ундулирующую мембрану. Подвижность бактерий весьма выражена, и её наличие — важный диагностический признак, выявляют методом висячей или раздавленной капли. Не образует спор и капсул. Для бактерий характерен полиморфизм — типичные формы наблюдают в клиническом материале, в мазках из колоний доминируют палочковидные формы (Рис.1). Под действием пенициллина холерные вибрионы способны образовывать L-формы. Вибрионы хорошо окрашиваются анилиновыми красителями; обычно используют водный фуксин Пфайффера и карболовый фуксин Циля.

Триумф рекомбинантных ДНК

Примерно к 1970 г. стали известны основные свойства генетических систем. Несмотря на отсутствие многих важных деталей, удалось установить принципы репликации, рекомбинации и репарации и каждый из этих процессов был воспроизведен in vitro. Была сформулирована центральная догма, согласно которой генетическая информация передается от ДНК к ...

Метод определения активности ФМСФ-ингибируемой карбоксипептидазы

Активность ФМСФ-КП определяли флюориметрически [42] с использованием дансил-фен-лей-арг в качестве субстрата.

В контрольные пробы вносили 140 мкл 50 мМ натрий-ацетатного буфера, содержащего 50 мМ NaCl, pH 5,6, 50 мкл препарата фермента и 10 мкл 25 мМ ФМСФ, приготовленного на этаноле. ФМСФ вносили в реакционную смесь после внесения преп ...

Всасывание в кишечнике, возрастные особенности

Трудноперевариваемая пища долго пребывает в кишечнике. Чем длиннее путь, тем дольше задерживается в нем пища. Таким образом создаются благоприятные условия для ее обработки.

Лучшей обработке и всасыванию питательных веществ способствует огромная поверхность кишечника. Ее усложнение в истории развития животного мира шло постепенно. У ла ...