Введение

Все клетки должны иметь механизмы, позволяющие им контролировать состояние окружающей среды и отвечать на происходящие в ней изменения. В плазматических мембранах бактериальных, растительных и животных клеток содержится множество специализированных рецепторных молекул, которые, взаимодействуя с внеклеточными компонентами, вызывают специфические клеточные ответы. Одни рецепторы связывают питательные вещества или метаболиты, другие – гормоны или нейромедиаторы, третьи участвуют в межклеточном узнавании и адгезии или связывании клеток с нерастворимыми компонентами внеклеточной среды. Работа большинства рецепторных систем включает следующие стадии: 1) связывание лиганда или агониста с рецептором, расположенным на клеточной поверхности; 2) передачу внутрь клетки информации о связывании вещества с рецептором; 3) клеточный ответ, который в свою очередь делится ни первичный и вторичный. Эта бурно развивающаяся область исследований благодаря применению молекулярно-биологических подходов имеет блестящие перспективы. Становится ясно, что многочисленные, на первый взгляд не связанные друг с другом рецепторные системы имеют в своей основе много общего. Идентифицировано несколько семейств рецепторных белков с гомологичными первичными структурами; каждый белок связывается с характерным для него лигандом, что вызывает специфический клеточный ответ. Такие «суперсемейства» состоят из структурно родственных, но функционально различающихся белков. Это предполагает наличие неких модульных конструкций не только среди рецепторных белков в пределах данного семейства, но также среди других компонентов рецепторных систем, так что варианты одной и той же основной структуры рецепторного белка могут удовлетворять разнообразные потребности различных типов клеток, взаимодействующих с разными эффекторами. В частности, совершенно очевидна ключевая роль

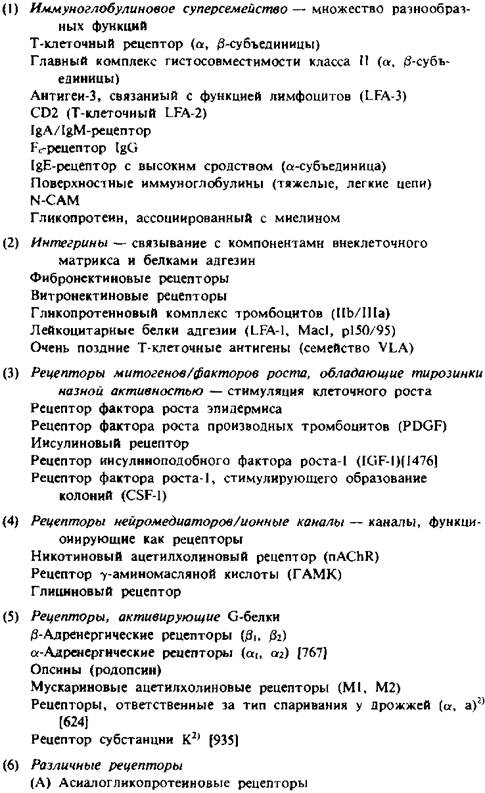

Таблица 1. Некоторые суперсемейства структурно родственных рецепторов у эукариот

GTP‑связывающих белков и продуктов распада фосфатидилинозитола в самых разных системах.

Мы рассмотрим также тесно связанный с предыдущим вопрос о динамических свойствах самой клеточной поверхности, в частности поверхности животной клетки. Рассмотрим динамическое равновесие между плазматической мембраной животной клетки и пулом внутриклеточных мембранных везикул, называемых эндосомами или рецептосомами, которые отшнуровываются от плазматической мембраны и способны опять с ней сливаться. Все это является частью сложного механизма внутриклеточного мембранного транспорта, протекающего также с участием других клеточных мембранных органелл, например комплекса Гольджи и лизосом. При поступлении соответствующих сигналов специфические белки плазматической мембраны, инкапсулированные во внутреннем мембранном пуле, быстро высвобождаются и оказываются на поверхности мембраны в активной форме. Некоторые макромолекулы, например липопротеииы низкой плотности, поглощаются клетками путем захвата отшнуровывающихся от плазматической мембраны везикул в процессе, называемом рецепторзависимым эидоцитозом.

Методы исследования. Метод введения половых

стероидных гормонов

При изучении влияния половых гормонов на КП Н и ФМСФ-ингибируемую карбоксипептидазу in vivo все препараты вводились внутрибрюшинно в виде растворов в оливковом масле. Вводимый объем был равен 0,1 мл. Дозы половых гормонов были следующими: 1) 3 и 30 мг на кг массы в случае пропионата тестостерона; 2) 1 и 10 мг на кг массы в случае прогес ...

Периодический закон развития живых систем

В ходе биологической эволюции уровень функционально-структурной сложности живых систем изменяется двояким путем:

1) на дискретной основе, благодаря периодической агрегации доорганизменных или организменных систем в системы более высокого уровня структурной сложности. При этом структурная сложность систем увеличивается сразу на порядок: ...

Основная часть

Эпоха нового времени охватывает 3 столетия-XVII, XVIII, XIXвв. С XVII века начинается эпоха Нового времени. В этом трехсотлетнем периоде особую роль сыграл XVII век, ознаменовавшийся рождением современной науки, у истоков которой стояли такие выдающиеся ученые как Галилей, Кеплер, Декарт, Ньютон. В XVII веке укрепился капиталистический ...