Рецептивные поля коры

Сигналы кортикальных нейронов, подобно сигналам от ганглиозных клеток сетчатки и клеток ЛКТ, в основном появляются на фоне постоянной активности клеток. Наблюдения показывают, что диффузное освещение сетчатки слабо влияет на разряды кортикальных нейронов. Почти полная нечувствительность их к диффузному освещению является результатом процесса, отмеченного еще в сетчатке и в ЛКТ. Это результат в равной степени выраженного антагонистического действия тормозных и возбуждающих регионов рецептивных полей кортикальных клеток. Степень активности нейрона изменяется только при соблюдении определенных условий относительно расположения и формы стимула на сетчатке. Рецептивные поля большинства кортикальных нейронов имеют конфигурацию, отличную от таковой у клеток сетчатки и нейронов ЛКТ, поэтому отдельные пятна света часто являются слабыми стимулами (или вообще ими не являются). В своей нобелевской речи, Хьюбель описал эксперимент, благодаря которому они с Визелем впервые сумели заметить это важнейшее свойство2

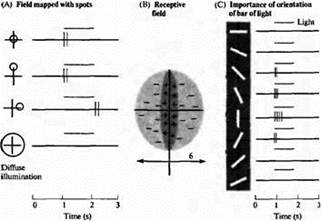

Рис. 2. Ответы простых клеток полосатой коры на пятна (А) и полоски (С) света. Рецептивные поля (В) имеют узкую центральную "оп"-зону (+), окруженную симметрично антагонистическими "off''-зонами (-). Наилучшим стимулом для данной клетки является вертикально ориентированная полоска света в центре рецептивного поля (пятая запись сверху на С). Другие ориентации менее эффективны или вовсе неэффективны. Рассеянный свет не является каким-либо стимулом. Полоска над каждой записью в А и С указывает продолжительность стимула.

Следуя серии маленьких удачных находок, Хьюбель и Визель нашли наиболее подходящие стимулы света для различных клеток коры; первоначально они классифицировали рецептивные поля на простые и сложные.

Каждая из этих категорий включала большое количество подгрупп и важных переменных, которые определяли механизмы восприятия.

Трансформирующий ростовой фактор-альфа (tgf-alpha)

Структура. Общая характеристика. Секретируемый полипептид с МВ 5,5 кДа, включающий 50 аминокислотных остатков; структурно на 30% повторяет гомологию EGF и содержит шесть цистеиновых остатков. TGF-alpha экспрессируется в моноцитах, кератиноцитах, во многих опухолях, а также в плаценте, в почках, гипофизе.

Синтез Ростового фактора фиброб ...

Явление сцепленного наследования. Полное сцепление генов и признаков

Гены, расположенные в одной хромосоме, представляют собой группу сцепления. Сцепление генов - это совместное наследование генов, расположенных в одной и той же хромосоме. Количество групп сцепления соответствует гаплоидному числу хромосом. Сцепление генов, расположенных в одной хромосоме, может быть полным или неполным. Полное сцепление ...

Рост и развитие организма

Рост и развитие

— важнейшие процессы, обусловливающие морфологические и функциональные изменения организма в восходящей фазе онтогенеза. Рост — количественное увеличение биомассы организма за счет увеличения размеров и массы отдельных его клеток благодаря их делению. Развитие — качественное преобразование тканей и органов организма, ко ...