Микро и макроэволюцияСтраница 3

Ряд типов животных - по крайней мере простейшие, кишечнополостные и некоторые низшие черви - появился, хотя бы в небольших популяциях, еще в среднем протерозое. Число семейств - одна из возможных количественных характеристик разнообразия форм данного типа организмов, свидетельствующая о темпах его эволюции: в периоды быстрой эволюции разнообразие форм должно возрастать. https://ekb.uzr74.ru агрофирма виктория питомник растений саженцы.

К сожалению, мы не имеем возможности остановиться на истории развития каждого из типов животных - напомним, что всего имеется 23 типа!

Поэтому о первичноротых мы скажем лишь то, что все их типы появились, по-видимому, еще в докембрии. Нам придется оставить в стороне такие интересные и важные вопросы, как, например, связанная с эволюцией кишечно-полостных история коралловых рифов или же охватывающая весь фанерозой история «приматов моря» - головоногих моллюсков (не раз порождавших и массовые формы, и таких гигантов, как наутилусы ордовика с 6-метровыми прямыми раковинами, меловые аммониты со спиральными раковинами 3-метрового диаметра и современные гигантские «кракены» - глубоководные кальмары архитевтисы длиной до 15-20 м.).

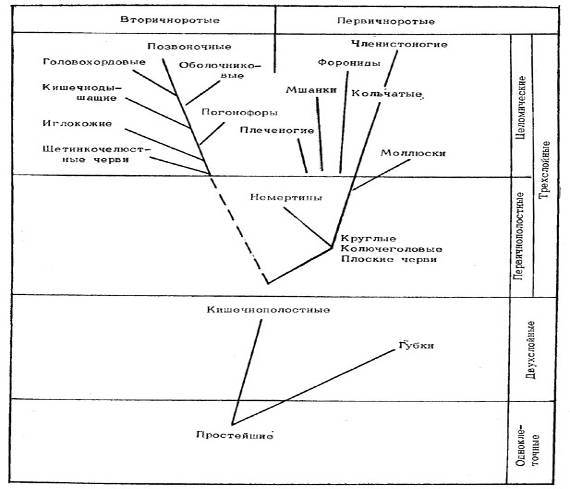

Рис. 1. Происхождение основных типов животных.

Из вторичноротых рассмотрим лишь историю позвоночных. Первые их представители появились в кембрии, это так называемые панцирные рыбы - небольшие рыбообразные донные животные без челюстей и плавников, покрытые панцирем из костных пластинок на голове и толстых чешуи на туловище; они еще не были настоящими рыбами - из современных позвоночных животных к ним ближе всего бесчерепные (ланцетники) и бесчелюстные - круглоротые (миноги и миксины). В силуре появились, а в девоне получили широкое развитие уже и настоящие рыбы, как хрящевые (сначала панцирные, а затем и беспанцирные акулы, благоденствующие с тех пор по настоящее время), так и костные, уже в середине девона поделившиеся на лопастеперых (двоякодышащих и кистеперых) и лучеперых, сначала ганоидных в триасе, а с юры и костистых, имеющих абсолютное господство среди рыб в настоящее время. Девон был временем первых попыток рыб выбраться на сушу; двоякодышащие рыбы в этом не преуспели, а от кистеперых пошли земноводные животные (амфибии), которые осваивали сушу одновременно с насекомыми.

Первые настоящие наземные позвоночные - это пресмыкающиеся (рептилии), у которых размножение и развитие происходят на суше. История рептилий перми и мезозоя, этих двухсот миллионов лет господства чудовищ на нашей планете, является, вероятно, самой драматической главой истории жизни на Земле до появления человека. Современное представление о пресмыкающихся, - как о холоднокровных животных с чешуйчатой кожей, плохо приспособленных к среде с низкой или резко колеблющейся температурой, возможно, не следует распространять на динозавров. Для выяснения этого вопроса Роберт Беккер (1975 г.) использовал три признака, отличающих теплокровных животных от холоднокровных:

1) наличие в костях большого количества кровеносных сосудов, а также каналов, в которых происходит быстрый обмен фосфатом кальция, необходимый для нормального функционирования мышц и нервов;

2) малое отношение биомасс хищников и их жертв (порядка 1-5% против десятков процентов у холоднокровных животных);

3) способность существовать в условиях холодного климата [8. С. 92].

По всем трем признакам установлено, что если раннепермские хищные пеликозавры (например, диметродоны) еще были холоднокровными, то уже позднепермские терапсиды и позднетриасовые текодонты были теплокровными (отношения хищник-жертва порядка 10-15%); у динозавров признаки теплокровности выражены даже ярче, чем у современных млекопитающих (отношение хищник-жертва всего 1-3%, так что находки костей хищных динозавров чрезвычайно редки). Динозавры, особенно жившие в высоких широтах, вероятно, имели и волосяные покровы.

Таким образом, эволюция форм организмов происходит, во-первых, вследствие мутаций (вызываемых физико-химическими воздействиями случайных изменений в нуклеинокислотных носителях наследственности) и, во-вторых, вследствие отбора тех мутантов, которые оказываются способными к адаптации (т.е. к приспособлению) к окружающей их живой и неживой природе. В большинстве случаев способными к адаптации оказываются мутанты с полезными усложнениями организмов; полезные упрощения возникают гораздо реже, и жизнь в целом эволюционирует от простого к сложному. Иногда же возникают особенно удачные формы организмов, столь хорошо приспособленные не только к среде, окружавшей их в период образования, но и к широкому спектру ее изменений, что им удается просуществовать чрезвычайно долго, до сотен миллионов лет включительно. Иначе говоря, высокая мера адаптированности приводит к низкой мере эволюционирования (и наоборот) [8. С. 89].

Методы выделения и идентификации бактерий. Микроскопия

материала

Любое бактериологическое исследование начинается с микроскопии материала и его последующего посева на питательные среды. Эффективность выделения возбудителя в значительной степени обусловлена правильной техникой отбора образцов клинического материала, своевременностью их доставки в лабораторию и правильным хранением образцов. ...

Дыхание. Определение. Уравнение. Значение дыхания в жизни растительного

организма. Специфика дыхания у растений

Клеточное дыхание — это окислительный, с участием кислорода распад органических питательных веществ, сопровождающийся образованием химически активных метаболитов и освобождением энергии, которые используются клетками для процессов жизнедеятельности.

Суммарное уравнение процесса дыхания:

С6Н12О6 + 602 ► 6С02 + 6Н20 + 2875 кДж/мол ...

Составляющие нервной системы

Нервная система человека разделяется на центральную нервную систему (ЦНС), включающую головной мозг и спинной мозг и периферическую, в которую входят нервные волокна и узлы, лежащие вне ЦНС.

Спинной мозг представляет собой тяж, несколько сплюснутый спереди назад. Длина его у взрослого человека 41-45 см, вес около 30 г. Головной мозг ра ...