Способы и методы учета белки обыкновенной Свободненского районаСтраница 1

Обыкновенная белка (векша) - один из самых широко распространенных и хорошо изученных представителей нашей фауны. Этот обитатель всей лесной и частично лесостепной зоны России населяет все типы лесов - как сосновые боры и суборья с елью, кедрачи, так и широколиственные леса с преобладанием дуба. Белка бывает немногочисленна в светлых старых борах-ягельниках, не имеющих ели, хотя урожай шишек здесь бывает довольно велик. По-видимому, разреженность, избыток света, отсутствие надежных укрытий от хищников делают боры-ягельники малопригодными для белки (Формозов, 1946).

Численность белки в Свободненском районе подвергается резким колебаниям, которые связаны с урожаем основных кормов. На сравнительно большой площади ареала белки в районе характер этих колебаний различен: установлены четырех-, пяти-, шести- и семилетные циклы.

Особенности цикла численности складываются под влиянием внешних условий, регулирующих темпы размножения и естественной смертности в популяциях белки. Чем более благоприятны условия среды (кормность, климатические факторы), тем короче циклы, чем суровее - тем продолжительнее.

Метеорологические условия отдельных лет (ранние или поздние заморозки, дождливая весна), а также катастрофические изменения кормовой базы (лесные пожары, нападения вредителей на кормовые растения) могут вмешаться в естественное течение процессов динамики численности и вызвать смещение обычных годов максимума и минимума (Наумов,1934).

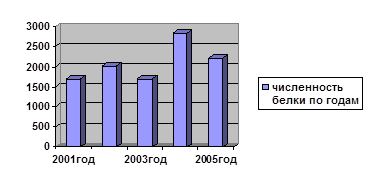

Рисунок 4. Динамика численности белки в Свободненском районе в период с 2001 по 2005 год

Диаграмма составлена по данным годового отчета численности зверей по Свободненскому району Областного Управления по ветеринарному и фитосанитарному контролю. Самая высокая численность наблюдалась в 2004 году, когда два года не было больших пожаров в районе, и урожай кормов был наиболее высокий.

В связи с широким распространением и многочисленностью белки шкурки этого зверька занимают большую долю среди заготовок пушнины в России. Но в районе белка специально для этих целей не добывается.

Учеты численности белки необходимы для правильного прогнозирования ее численности и рационального промысла. Трудно сказать, кто именно впервые начал учитывать белку, но, во всяком случае, уже в 30-е годы в литературе приводятся первые показатели численности белки (Лобачев, 1930; Лобачев, 1932).

Учет белки сопряжен с трудностями, обусловленными передвижениями этого зверька не только по земле, но и по деревьям, изменением активности при различных погодных условиях, значительными миграциями и кочевками, связанными с урожаями и неурожаями кормов. Годовые и сезонные колебания численности в одном районе могут достигать двух-пяти (Кирис, 1973) и даже восьми-одиннадцати крат (Колычев, 1992). Все это значительно усложняет задачу определения численности этого грызуна.

Существует пять наиболее распространенных методов учета белки, с помощью которых можно получить оценки численности грызуна в абсолютном (количество особей) и в относительном выражении (частота встречаемости зверьков на маршрутах, обилие в баллах).

Для учета белки разработано несколько методик. Самая популярная и простая методика относительного учета – по следам, а также встречам зверьков на маршруте и по дневной добыче охотника. При учете на маршрутах в конечном результате подсчитывается число следов или белок на один или десять км маршрута в типичных угодьях. Сравнивая такие показатели учета в разных типах угодий, местообитаниях или за разные периоды и годы, можно определить тенденцию происходящих изменений численности грызуна.

Данные, позволяющие перейти от показателей плотности населения белки к определению ее численности на конкретной территории с последующей экстраполяцией, можно получить при учете зверька с собакой – лайкой, работающей по белке, или при подсчете обособленных групп гайн на пробной площади, математическим способом по результатам нескольких дней промысла (Смирнов, 1964), при комплексном учете – ЗМУ.

Зимний маршрутный учет по следам (ЗМУ).

Это наиболее распространенный метод учета, основанный на подсчете следов белки, пересекающих маршрут. Наилучшим образом учетные данные ЗМУ отражают состояние численности белки в сезон гона – в марте. В остальное время число следов определяется не столько численностью, сколько погодными условиями (Теплов, 1952). Этот метод широко применяется в отношении белки потому, что является общепринятым для других основных видов охотничьих животных, а белка попадает в материалы учетов попутно.

Подготовка материала к микроскопии

В бактериологической практике микроскопически исследуют неокрашенные образцы (нативный материал) и окрашенные препараты (мазки или мазки-отпечатки), приготовленные из клинического материала или колоний выросших микроорганизмов.

Нативные препараты

Нативные препараты готовят для исследования живых неокрашенных бактерий. Наибольшее рас ...

Постэмбриональное развитие

1 – этап желточного питания

2 – этап смешенного питания

3 – этап питания микропланктоном

4 – этап питания мезопланктоном.

Мелкий зоопланктон не едят, а употребляют личинки тендипендии. Темп роста резко возрастает. Этап завершается при длине около 5 см, после чего наступает мальковый период развития. К этому времени тело покрывается ...

Культуры клеток

Вирусы размножаются только в живых клетках, и выделение возбудителя в заражённой культуре клеток — один из основных методов диагностики вирусных инфекций. Поскольку большинство патогенных вирусов отличает тканевая и типовая специфичность, то почти к каждому вирусу можно подобрать соответствующие клеточные или тканевые культуры, а также ...