Диморфизм и плеоморфизм

Для дрожжей, как и для других грибов, известны явления диморфизма и плеоморфизма. Мицелиально-дрожжевой диморфизм проявляется в том, что один вид может расти в двух формах – одноклеточной и мицелиальной. Это явление известно в микологии и связано с двумя типами роста – сферическим и апикальным. Есть дрожжи, которые образуют только одноклеточные популяции, хотя могут расти в виде конгломератов из отдельных клеток; они могут формировать структуры, внешне имитирующие мицелий. Типичный дрожжевой рост в процессе всего жизненного цикла характерен для многих видов аскоспоровых дрожжей. Другая группа дрожжеподобных грибов имеет либо мицелиальную, либо одноклеточную форму роста в зависимости от стадии жизненного цикла. Например, у базадомицетовых дрожжей обычно гаплоидная фаза одноклеточная, а диплоидная (дикариотическая) – мицелиальная.

Третья группа дрожжей проявляет дрожжевой или мицелиальный рост в зависимости от условий среды. Например, переход от одной клеточной фазе роста может быть связан с условиями аэрации.

О явлении плеоморфизма говорят, когда в жизненном цикле одного вида существуют два или несколько видов бесполого размножения. Плеоморфизм у дрожжеподобных грибов выражается в том, что наряду с основным типом вегетативного размножения почкованием или делением некоторые дрожжи образуют особые бесполые структуры, предназначенные специально для распространения или сохранения вида, например, баллитоспоры, эндоспоры, хламидоспоры.

Баллитоспоры

– это экзогенные споры (конидии), которые формируются на заостренных кончиках особых выростов – стеригм, и при созревании с силой отстреливаются за счет капельно-экскреторного механизма. Способность к образованию баллитоспор, рассеиваемых через воздушную среду, свойственна дрожжам, обитающим на надземных частях растений. Примерами являются дрожжи родов Sporidiobolus, Sporobolomyces, Bullera и др.

Эндоспоры

представляют собой бесполые эндогенные клетки, формирующиеся чаще всего в гифах мицелиальных дрожжей (например, Trichosporon) из участков цитоплазмы, которые отделяются мембраной и затем образую клеточную стенку. Количество эндоспор в одной клетке строго не фиксировано. После разрушения мицелия эндоспоры освобождаются и начинают почковаться. Эндоспоры ни по структуре, ни по устойчивости не отличаются от вегетативных клеток.

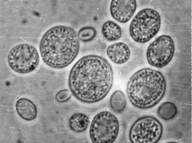

Хламидоспоры

– крупные сферические или овальные клетки, которые образуются как из одиночных дрожжевых вегетативных клеток, так и на мицелии: интекалярно, латерально или терминально, по одной или цепочками. Хламидоспоры на мицелии образует, например, Candida albicans (рисунок №2). В хламидоспорах значительно снижена метаболическая активность, их клеточные стенки обладают устойчивостью к действию литических факторов. Биологическая функция таких структур заключается в длительном сохранении жизнеспособности в условиях голодания или низкой влажности. (http://www.ss.msu.ru/soilyeasts/PicsList.htm)

Рисунок 2. Phaffia rhorozyma Candida albicans

Истинный мицелий

дрожжеподобных грибов имеет разное строение в зависимости от таксономического положения.

Нуклеосомы при репликации и транскрипции

При электронно-микроскопическом исследовании реплицирующегося хроматина было обнаружено, что обе новообразованные фибриллы содержат нуклеосомы. Если учесть скорость синтеза ДНК эукариот (20 нм/с), то новые нуклеосомы при удвоении хромосомных фибрилл должны возникать со скоростью 3—4 с. Такая высокая скорость образования нуклеосом связан ...

Cвязывание бактерий с гликолипидами

Множество бактерий образуют колонии на твердых субстратах, а в некоторых случаях прилипают к специфическим поверхностям. Из бактериальных структур, участвующих в этом процессе, лучше всего охарактеризованы ворсинки. Это длинные нитевидные отростки, не имеющие аналогов среди высших организмов. Примером могут служить ворсинки, обнаруженны ...

Доказательство роли ДНК в наследственности

1) Трансформация бактерий. (В 1928 г впервые получили доказательство возможности передачи наследственных задатков от одной бактерии к другой. Вводили мышам вирулентный капсульный и авирулентный бескапсульный штаммы пневмококков. При введении вирулентного штамма мыши заболели пневмонией и погибли. При введении авирулентного штамма – живы ...