Теоретические и методические основы электрофорезаСтраница 1

ЭЛЕКТРОМИГРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ, методы исследования в р-рах ионизир. в-в и разделения их сложных смесей; основаны на явлении переноса заряженных частиц в электрич. поле, приложенном к изучаемому р-ру. Осн. параметр, характеризующий перенос частиц, - подвижность и, т.е. расстояние l, нак-рое в-во переместится под действием единицы градиента электрич. потенциала Е за единицу времени![]()

![]()

Процессы, связанные с комплексообразованием, ассоциацией или пересольватацией ионов, а также с изменением состояния р-рителя, приводят к изменению заряда либо радиуса ионов, что оказывает влияние на их подвижность; на этом основано применение Э. м. для исследования р-ций в р-рах.

Неодинаковая подвижность мол. ионов и заряженных частиц разл. хим. природы позволяет использовать Э. м. также для разделения смесей; в данном случае эти методы часто наз. электрофорезом.

Методы измерения подвижности заряженных частиц. Подвижность, или скорость миграции индивидуальных ионов, можно определять:

1) по изменению концентрации ионов исследуемого элемента в приэлектродном пространстве при электролизе;

2) путем смещения в электрич. поле узких зон изучаемых ионов;

3) с помощью подвижной границы между зонами (фронтальные методы, изотахофорез).

Исследование реакций в растворах. Информацию о равновесных процессах в р-ре получают при изучении зависимости скорости миграции ионов исследуемого элемента от концентрации одного или неск. участвующих в р-ции в-в. По этой зависимости можно выявлять состав продуктов р-ции и определять константы равновесия.

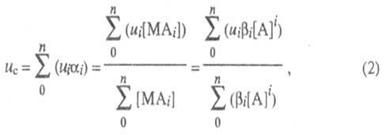

В случае р-ций комплексообразования изучаемый металл М может находиться одновременно в неск. ионных формах связи с лигандом А, между к-рыми устанавливается подвижное равновесие. В такой системе общее, или суммарное, перемещение в электрич. поле всех ионов, содержащих М и имеющих индивидуальные подвижности иi, происходит с нек-рой ср. скоростью ис, характеризующей суммарный электромиграц. перенос металла в единицу времени:

где i - число лигандов в комплексе; ![]() - доля металла, связанного в i-ую ионную форму;

- доля металла, связанного в i-ую ионную форму; ![]() - полная константа устойчивости ионной формы; [М], [А] и [МАi] - соотв. равновесные концентрации металла, лиганда и комплекса.

- полная константа устойчивости ионной формы; [М], [А] и [МАi] - соотв. равновесные концентрации металла, лиганда и комплекса.

Кривая электромиграции (рис.1), отражающая смещение подвижного равновесия между разл. ионными формами при изменении равновесной концентрации лиганда, устанавливает области существования: своб. ионов (I); координационно ненасыщенных форм (II); координационно насыщенных комплексных ионов (III).

Состав комплексных ионов можно определять неск. приемами: по эмпи-рич. зависимости между подвижностью ионов и величиной их заряда; из соотношения общей и равновесной концентраций лиганда, к-рое определяется по скорости электромиграции введенного в систему вспомогат. металла (по ур-нию 2); по соотношению между коэф. диффузии и подвижностью при одной и той же концентрации лиганда. Константы устойчивости ионных форм рассчитывают путем решения системы из п ур-ний вида (2), где п равно числу ионных форм.

Надпочечник

Надпочечник (glandula suprarenalis) - парный орган массой около 12 — 13 r, располагается в забрюшинном пространстве непосредственно над верхним концом соответствующей почки. Надпочечник имеет форму уплощенного спереди назад конуса, в котором различают переднюю, заднюю и почечную поверхности.

Располагаются надпочечники на уровне XI— ХII ...

Высокая функционально-структурная

сложность

Общим свойством всех живых систем, независимо от общего уровня их организации, является их высокая функционально-структурная сложность.

При сколь угодно простой макроорганизации живые системы неизменно остаются высокосложными за счет своей специфической микроорганизации: при любой сложности макроорганизации живой системы ее интегральна ...

Генетический код и его свойства

Этоперевод последовательных нуклеотидов ДНК на последоват аминокислот в белке. 3 нуклеотида – триплет, кодирующий свою аминокислоту – кадон. Свойства

: 1)

универсален, т.е.единый для всех; 2) код триплетен; 3) избыточный, триплетов 64, аминокислот 20; 4) код не перекрывающийся, т.е.наложение триплетов друг на друга не бывает в норме; 5) ...