Поступление и превращение азота в растениях. Поглощение азота растением

Формы азота, используемые растением. Азот входит в состав важнейшей части живого организма, а именно в состав запасных белков и белков цитоплазмы. В составе золы азота нет, так как при сжигании растений он образует газообразные окислы. В сухом веществе растения содержится в среднем 1,5% азота. Добывание азота представляет для растения

наибольшие трудности, так как азот не входит в состав минералов и его накопление и превращение в почве полностью связано с жизнедеятельностью организмов.

В почве доступный для растения азот находится в основном в форме нитратов аммонийных солей.

Восстановление нитратов растениями. Нитраты представляют собой окисленную форму азота и должны быть восстановлены растением до NH2, после чего они могут войти в состав аминокислот, а затем белка. Можно считать, что восстановление нитратов идет двумя путями:

1) восстановление за счет химической энергии дыхания и 2) фотохимическое восстановление в хлоропластах.

Восстановление нитратов идет этапами: сначала до азотистой кислоты HNO2, затем до гидрокисламина NH2OH и, наконец, до аммиака NH3. Восстановление нитратов до NH3-и NH2-гpyпп осуществляется с помощью фермента нитратредуктазы, в состав кофермента которой входит молибден.

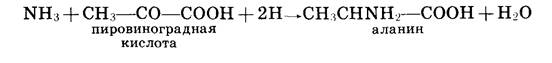

Восстановленный азот нитратов или непосредственно поглощенный ион аммония, соединяясь с продуктами превращения углеводов, образует аминокислоты, а затем белки. Аммиак, реагируя с некоторыми органическими кислотами, может образовать аминокислоты. Так, например, аммиак, реагируя с пировиноградной кислотой, образует аминокислоту аланин:

Образовавшиеся белковые вещества подвергаются превращениям в теле растения. Животный организм все время выводит азот из своего тела в виде мочевины и отчасти мочевой кислоты. В отличие от животных растение очень бережно относится к азоту, не теряя его.

При прорастании семян расщепляются запасные белки, а количество конституционных белков не только не уменьшается, а все время увеличивается. Затем происходит накопление белков в связи с переходом растения к автотрофному питанию.

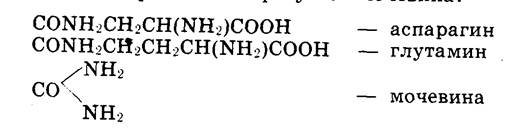

Роль амида, аспарагина, глютамина и мочевины в растении. При восстановлении нитратов, а также при дезаминировании аминокислот (т.е. отщеплении от них аммиака) в растениях может накопляться аммиак, который ядовит для большинства из них. В растении аммиак обезвреживается, так как он связывается аспарагиновой или глутаминовой кислотой, образуя соответственные амиды (аспарагин, глутамин). У многих низших растений образуется мочения:

Доказан и прямой синтез мочевины из углеводов и аммиака у многих грибов (дождевики, шампиньоны). Содержание мочевины у дождевиков доходит до 10,7% от сухого вещества. Таким образом, аспарагин, глутамин и мочевина играют большую физиологическую роль, так как являются соединениями, обезвреживающими ядовитое действие аммиака, а также представляют собой резерв аминогрупп NH2 в растении для синтеза аминокислот.

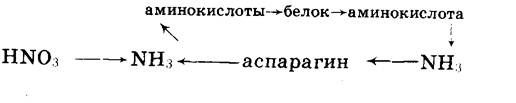

Подводя итоги, можно отметить два типа синтеза белков: первичный и вторичный. В обоих этих синтезах аммиак играет большую роль, что и дало возможность Д.Н. Прянишникову сказать, что аммиак есть альфа и омега (первая и последняя буквы греческого алфавита), т.е. начало и конец, превращения белков в растениях. При первичном синтезе из аммиака и углеводов строится белок (левая часть схемы). При распаде белка образуются аминокислоты, от которых при дезаминировании отщепляется аммиак, связывающийся в аспарагин или глютамин. При вторичном синтезе белков (правая и нижняя части схемы) происходит отщепление аммиака от аспарагина и образование аминокислот из углеводов (вернее, из продуктов их превращения) и аммиака. Все эти представления можно объединить в следующую схему Прянишникова:

Древнейшие люди

Переход от ископаемых человекообразных обезьян к человеку совершился через ряд промежуточных существ, совмещавших черты обезьян и человека, — обезьянолюдей. Считают, что они появились в начале антропогена, т. е. около миллиона лет назад.

Питекантроп означает в переводе «обезьяночеловек». Его останки впервые были обнаружены голландским ...

Некоторые примеры интернализуемых рецепторов

Рассмотрим вкратце свойства некоторых рецепторов. Все они имеют единственный трансмембранный домен, но этим сходство и ограничивается. Мы остановимся на рецепторах групп I, III и IV.

ЛНП-рецептор человека

Это типичный рецептор группы I, который возвращается к плазматической мембране, в то время как его лиганд, сывороточный липопротеин ...

Теория Брэгга-Вильямса для неидеальных смесей. Свободная энергия смешения

Модель Брэгга-Вильямса иногда называют также теорией регулярных растворов. Она описывает жидкие смеси на основе простейших подходов статистической механики и не включает никаких сложных математических методов, кроме простой комбинаторики. Несмотря на свою простоту теория дает удивительно хорошее качественное описание множества очень сло ...