Птицы. Особенности строенияСтраница 6

2) челюстные отростки отграничивают носовое отверстие сбоку;

3) нёбные отростки образуют костное дно надклювья (они входят в состав твердого нёба).

Небольшие верхнечелюстные кости (maxillare; рис. 4, 15) образуют лишь заднюю нижнюю часть надклювья, соединяясь спереди с челюстными отростками предчелюстных костей; снизу к ним примыкают (сливаясь) челюстные отростки нёбных костей.

От заднего края верхнечелюстной кости отходит назад тонкая костная перекладина, состоящая из двух слившихся костей — скуловой (jugale; рис. 4, 16) и квадратно-скуловой (quadrato-jugale; рис. 4, 17). По своему положению это типичная нижняя дуга, поэтому череп птиц относят к диапсидному типу с редуцированной верхней дугой. Квадратно-скуловая кость причленяется к квадратной кости (quadratum; рис. 4, 18). Нижний конец квадратной кости образует суставную поверхность для причленения нижней челюсти, а другой удлиненный ее конец подвижно сочленяется с чешуйчатой и переднеушной костями.

Посмотрим теперь на череп снизу. В основании черепа, впереди основной затылочной кости (рис. 4, 2) лежит небольшая основная клиновидная кость (basisphenoideum). Она полностью прикрыта широкой основной височной костью (basitemporale; рис. 4, 19) — производной парасфеноида. Передняя часть парасфеноида сохраняется в виде направленного вперед узкого клювовидного отростка (rostrum parasphenoidei; рис. 4, 20). У его переднего конца лежит сошник (vomer; рис. 4, 21). По бокам сошника располагаются хоаны — внутренние отверстия ноздрей.

Нёбные отростки предчелюстных и верхнечелюстных костей сливаются с удлиненными парными нёбными костями (palatinum; рис. 4, 22) и образуют костное дно надклювья. Задние, имеющие сложный профиль, концы нёбных костей налегают на клювовидный отросток парасфеноида. В этом месте к нёбным костям причленяются (суставом) парные крыловидные кости (pterygoideum; рис. 4, 23), задние концы которых также суставом соединяются с квадратными костями.

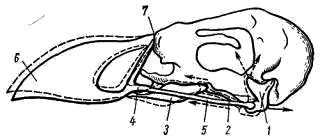

Рис. 5. Схема кинетизма черепа птицы.

Сплошной линией и пунктиром показано изменение положения надклювья при движении костного нёба: 1 — квадратная кость, 2 — крыловидная кость, 3 — нёбная кость, 4 — скуловая кость, 5 — квадратно-скуловая кость, 6 — надклювье, 7 — место перегиба костей

Эти элементы твердого нёба имеют очень важное значение для движения клюва (рис. 5). Если сокращаются мышцы, соединяющие направленный вперед длинный глазничный отросток квадратной кости со стенками глазницы, то направленный вниз конец квадратной кости несколько подвигается вперед и толкает вперед как крыловидные и нёбные кости (место сочленения этих костей может скользить по клювовидному отростку парасфеноида, на который они налегают), так и квадратно- скуловую и скуловую. Давление по этим двум костным мостикам передается на основание надклювья, благодаря чему вершина надклювья приподнимается кверху. При этом прогибаются кости у основания вершины надклювья, в области «переносицы». Перегиб облегчает очень сильное истончение костей в этом месте; у ряда видов здесь сохраняется хрящевая перемычка или даже образуется настоящий сустав. При сокращении мышц, соединяющих череп с нижней челюстью, нижний конец квадратной кости сдвигается назад, оттягивая на себя эти костные связи, и вершина клюва сдвигается книзу.

Описанный сложный костный механизм твердого нёба (основа его — подвижно соединенная с черепом сложной формы квадратная кость) дополняется системой дифференцированных жевательных мышц. Все это обеспечивает возможность довольно разнообразных движений клюва, облегчающих захват добычи, чистку оперения, постройку сложного гнезда и т. п. Возможность дифференцированных движений клюва выработалась, видимо, в связи с преобразованием передних конечностей в крылья, выполняющие только функцию полета.

Человек – часть биосферы. Роль человека в биосфере

Биосфера— часть оболочки Земли, населенная живыми организмами. Включает верхнюю часть литосферы, гидросферу, тропосферу и нижнюю часть стратосферы. Учение о биосфере развито акад. В. И. Вернадским. Воздействие человека на биосферу — процесс, при котором в биосфере резко ускоряется миграция атомов по сравнению с естественными биогеохимич ...

Вкус на уровне клетки

До сих пор не ясно, что является специфическим рецептором - вкусовая луковица или вкусовая клетка. Если верна первая гипотеза, то можно предположить, что есть сосочки, содержащие луковицы только одного вида, двух или трех видов и, наконец, всех видов. При этом преобладающее количество луковиц, возбуждаемых раздражителем каждого вида, на ...

Классический этап научной рациональности

Классический тип научной рациональности (XVII - первая половина XIX в.в.), центрируя внимание на объекте, стремится при теоретическом объяснении и описании элиминировать все, что относится к субъекту (исследователю), средствам и операциям его деятельности. Такая элиминация рассматривается как необходимое условие получения объективно-ист ...