Секвенаторы белков

Остается сказать несколько слов об еще одном автомате, предоставляющем в распоряжение исследователя необходимую для всего дальнейшего последовательность аминокислот в исходном белке. Первый вариант такого автомата был предложен еще в 1967 году Эрдманом и Беггом. Он настолько хорошо зарекомендовал себя, что в основных чертах сохранился до сих пор. Единственное, но не маловажное его улучшение состоит в том, что современные секвенаторы могут анализировать аминокислотную последовательность с обоих концов белковой молекулы (N-конца и С-конца), в то время, как цепь реакций, предложенных Эрдманом решала только первую из этих двух задач.

Упомянутая цепь химических реакций в деталях нам еще не доступна, поэтому я ограничусь общей словесной характеристикой ее 3-х этапов, обращая внимание на физическое состояние и характеристики реагентов.

На 1-м этапе некое сложное органическое вещество в водной, слегка щелочной среде присоединяется к исследуемому белку с его N-конца. На 2-м этапе оно отделяется от белка, «прихватив» с собой концевую аминокислоту. Этот этап приходится проводить в кислой безводной среде. В результате получается сложное и весьма гидрофобное производное концевой аминокислоты и укороченный на одно звено белок. Их можно разделить между собой переводя в такой органический растворитель, в котором укороченный белок выпадает в осадок, а модифицированная аминокислота в этом растворителе может быть выведена из прибора для ее дальнейшей (хроматографической) идентификации. .Перед началом следующего цикла осадок белка должен быть вновь растворен в водной, слегка щелочной среде.

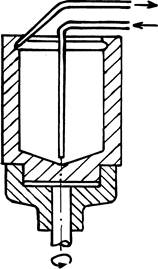

Из сказанного ясно, что в ходе полного цикла реакции необходимо менять растворители, осаждать один из компонентов (белок), экстрагировать другой, промывать осадок, сушить его и снова растворять. Все эти операции по определенной программе удается осуществить с помощью быстро вращающейся (>1500 об/мин) стеклянной чашечки, которая служит реакционным сосудом (рис. 32).

Рис. 32.

В нее вносят исходный препарат раствора белка. По центральной трубке на коническое дно чашечки один за другим подаются необходимые жидкие реагенты. Благодаря вращению они тонким слоем поднимаются по стенкам чашечки. Их количество и скорость вращения можно подобрать так, что слой не достигает канавки, выполненной в верхней части внутренней поверхности. Тонкая пленка прилегающей к стенке жидкости идеально подходит для экстракции из нее вещества в другую тонкую пленку. Ее образует не смешивающийся с предыдущей жидкостью органический растворитель, который поднимается по поверхности первой пленки. Здесь же осуществляется центрифугирование. На стенках чашечки оседают укороченные полипептидные цепи белка, в то время, как органический растворитель вымывает из реакционной смеси отщепившуюся гидрофобную производную очередной аминокислоты. Для этой цели растворитель подается в избытке, слой его поднимается до канавки, откуда через вторую трубочку раствор модифицированной аминокислоты поступает в коллектор фракций. Осажденный на стенки белок там же промывается и высушивается, а затем снова растворяется в слегка щелочной водной среде. Далее весь цикл повторяется .

За последующие годы прибор Эрдмана и Бегга был технически усовершенствован и переведен на компьютерный контроль, но первоначальный принцип его устройства сохранился.

Закон Рауля

Давление пара над идеальным раствором описывается законом Рауля Для неидеального раствора закон Рауля записывается с учетом активности . Следуя модели Брэгга-Вильямса и используя уравнение, получим:

Параметр взаимодействия ч может быть положительным или отрицательным, что проявляется как положительное или отрицательное отклонение от ...

Приборы для взятия проб

Почвенный образец берут буром, лопатой и ножом. В поле перед взятием образца их тщательно очищают, затем обрабатывают спиртом и обжигают. Можно ограничиться очисткой этих предметов, если затем несколько раз воткнуть их в почву изучаемого горизонта. Укладывают образец в заранее приготовленную стеклянную широкогорлую стерильную банку, зак ...

Сравнение динамики развития фитопланктона за

2007-2008 года

В качестве сравниваемого материала служат 7 проб, взятых в 2007 году и 18 проб 2008 года, собранных в период с мая по октябрь.

В мае 2007 года наблюдалось более интенсивное развитие фитопланктона. По сравнению с численностью водорослей 1,95*109кл/м³ в 2007г в начале и середине месяца в 2008 году наблюдался уровень вегетации 0,819* ...