Многообразие и единство элементарных частиц. Проблема их классификации.

Сейчас известно примерно 400 элементарных частиц. Некоторые из них «живут» очень короткое время, быстро превращаясь в другие частицы, успевая за время своего существования пролетать расстояния, равные радиусу атомного ядра (10ˉ12— 10ˉ13 см). Минимальное время, доступное экспериментальному измерению, характеризуется величиной примерно 10ˉ26 с. Некоторые элементарные частицы оказались неожиданно тяжелыми — даже тяжелее отдельных атомов.

Современные физики уделяют много внимания систематизации элементарных частиц, раскрытию внутреннего единства как между ними, так и между соответствующими им фундаментальными видами взаимодействия -- сильным, слабым, электромагнитным и гравитационным.

Интенсивность слабого взаимодействия на 10-11 порядков (в 1010—10 ¹¹ раз) меньше интенсивности ядерных сил. Поэтому его и назвали слабым, радиус его действия менее 10ˉ15 см. Электромагнитное же взаимодействие на расстояниях, соизмеримых с радиусом действия ядерных сил, слабее их лишь в 102-103 раз. Самым же слабым на этих расстояниях оказывается гравитационное взаимодействие, интенсивность которого на много порядков ниже слабого взаимодействия.

Даже слабое взаимодействие на порядок превышает гравитационное взаимодействие. А сила кулоновского, электрического отталкивания двух электронов в 1042 раз больше величины их гравитационного притяжения. Если представить, что электромагнитные силы, «притягивающие» электроны к атомному ядру, ослабеют до уровня гравитационных, то атом водорода стал бы больше видимой нами части Вселенной. Гравитационные силы при уменьшении расстояний возрастают очень медленно. Преобладающими они становятся лишь в фантастически малых интервалах меньше 10ˉ32 см, которые остаются пока еще недоступными для экспериментального исследования. С помощью эксперимента сейчас удается «просматривать» расстояния, близкие к 10ˉ16 см.

Указанные четыре вида фундаментальных (лежащих в самом фундаменте материи) взаимодействий осуществляются путем обмена соответствующими частицами, служащими своеобразными переносчиками этих взаимодействий. От массы частиц зависит радиус действия сил. Электромагнитное взаимодействие переносят фотоны (масса покоя равна нулю), гравитационное — гравитоны (пока гипотетические, экспериментально не установленные частицы, масса которых тоже должна быть нулевой). Эти два взаимодействия, переносимые безмассовыми частицами, имеют большой, возможно бесконечный радиус действия. Причем только гравитационное взаимодействие порождает притяжение между одинаковыми частицами, остальные три вида взаимодействий обусловливают отталкивание одноименных частиц. Переносчиками сильного взаимодействия, связывающего протоны и нейтроны в атомных ядрах, являются глюоны. Это взаимодействие свойственно тяжелым частицам, получившим название адронов. Слабое взаимодействие переносят векторные бозоны. Это взаимодействие свойственно легким частицам — лептонам (электронам, позитронам и т.п.).

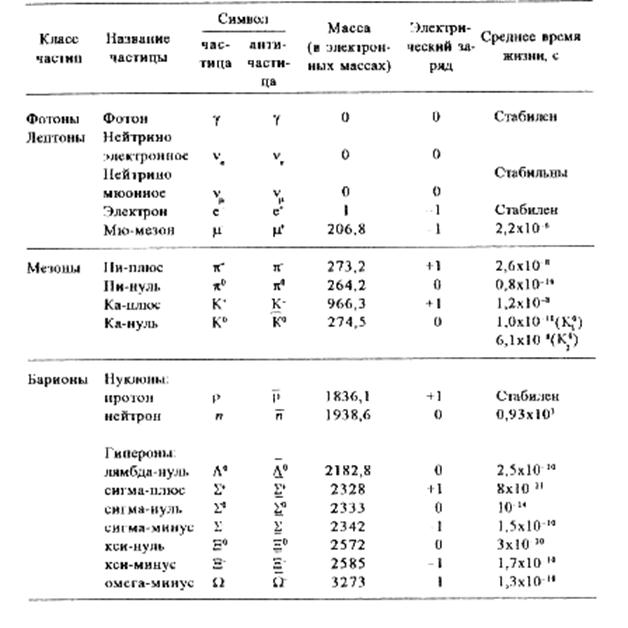

Таблица 1. Основные свойства элементарных частиц

Постановка ПЦР в микрообъеме с отрицательными контролями

ПЦР ставили по протоколам с использованием SYBRgreen и TaqMan. Общий объем ПЦР смеси составлял 1 мкл. Количество внесенной матрицы одинаково – 7 нг. Контролем служили пробы без матрицы. Измерение и регистрацию флуоресцентного сигнала проводили с помощью описанной системы детекции и программы «Qwantа». Результаты измерений представлены в ...

Агевзия

Полная потеря всех вкусовых ощущений называется агевзией, ослабление ощущений - гипогевзией, прочие изменения в восприятии вкусовых ощущений - парагевзией. Изменение вкусовых ощущений может наступить в результате повреждения слизистой оболочки языка при воспалении и ожогах - термических и химических. Потеря вкусовой чувствительности наб ...

Адсорбционная и распределительная хроматографии

В адсорбционной хроматографии разделение веществ, входящих в смесь и движущихся по колонке в потоке растворителя, происходит за счёт их различной способности адсорбироваться и десорбироваться на поверхности адсорбента с развитой поверхностью, например, силикагеля.

В распределительной ВЭЖХ разделение происходит за счет разной растворимо ...