Роль глиальных клеток в регенерации ЦНС

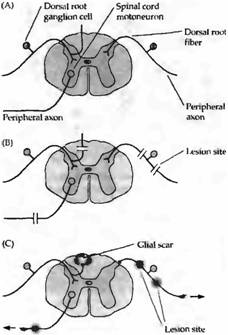

Важнейшую роль в ограничении регенерации в центральной нервной системе играют глиальные клетки. Ингибирующая активность глиальных клеток ЦНС была установлена в нескольких типах экспериментов. Во-первых, было показано, что, хотя в ЦНС перерезанные аксоны, как правило, не регенерируют, мотонейроны, локализующиеся в передних рогах спинного мозга, могут восстанавливать поврежденные периферические аксоны (рис. 1). Подобным же образом аксоны чувствительных нервов регенерируют к их мишеням на периферии, хотя они и не способны к восстановлению повреждения в пределах ЦНС. Так, после перерезки заднего корешка чувствительные аксоны регенерируют к спинному мозгу, но прекращают свой рост тогда, когда они достигают астроцитов, локализующихся на границе центральной нервной системы. Кроме того, периферические аксоны в зрительной системе не способны проникать в трансплантант зрительного нерва, который имеет в своем составе глиальные клетки. Эти данные позволяют предположить, что глиальные клетки ЦНС активно ингибируют рост аксонов.

С другой стороны, известно, что, когда нейроны спинальных ганглиев пересаживаются в белое вещество ЦНС с минимальной травматизацией, они способны формировать протяженные аксоны, прорастать в серое вещество и образовывать конечные синаптические разветвления. Таким образом, при отсутствии травмы, индуцирующей глиальную реакцию, регенерация аксонов не зависит от контакта с глиальными клетками ЦНС.

Если проводящие пути в ЦНС повреждены, астроциты, микроглиальные клетки, менингеальные клетки и предшественники олигодендроцитов аккумулируются в зоне повреждения, формируя глиальный рубец. Эти клетки продуцируют разнообразные молекулы, включая свободные радикалы, окись азота, производные арахидоновой кислоты и протеогликаны, ингибирующие аксональный рост. Например, Шваб и его коллеги нашли, что олигодендроциты в зрелой ЦНС имеют на своей поверхности белки, обозначаемые N1-35 и N1-250, вызывающие коллапс конуса роста нейронов и ингибирующие рост нервных клеток in virro . Аппликация моноклональных антител к этим белкам нейтрализовала их тормозную активность. Более того, в присутствии антител аксоны могли прорастать через поврежденный участок спинного мозга и частично восстанавливать двигательную функцию, хотя степень регенерации была явно неполной. Аппликация антител способствовала также спраутингу интактных нервных волокон и формированию дополнительных синапсов, что также может играть роль в восстановлении потерянной функции. Механизм действия антител является, по-видимому, достаточно сложным. В качестве дополнительного механизма, участвующего в спраутинге и нейрональном росте, может выступать местное, индуцированное антителами воспаление.

Рис. 1. Аксоны чувствительных и двигательных нейронов регенерируют на периферии, но не в ЦНС (А) Мотонейроны, сенсорные нейроны ганглиев дорзальных корешков (DRG) и их аксональные отростки в нервной системе млекопитающего. (В) Места повреждений аксона. (С) Степень регенерации. Аксоны нейронов DRG и мотонейроны регенерируют через места повреждения в периферических нервах и дорэальных корешках (затемнение на волокнах в местах повреждения). Тем не менее регенерирующие волокна дорзального корешка прекращают рост, достигнув отростков астроцитов ограничивающих поверхность спинного мозга. Аксоны чувствительных нейронов DRG не регенерируют также через глиальные рубцы (Glial scar), формирующиеся в местах повреждения ЦНС (затемнение с высветленной серединой).

Сюрпризы митохондриального генома

Несмотря на то, что в геномах митохондрий млекопитающих и дрожжей содержится приблизительно одинаковое количество генов, размеры дрожжевого генома в 4-5 раз больше — около 80 тыс. пар нуклеотидов. Хотя кодирующие последовательности мтДНК дрожжей высоко гомологичны соответствующим последовательностям у человека, дрожжевые мРНК дополнител ...

Промеры желудка маньчжурского зайца

Желудок – мешковидной формы полостной орган, в котором корм задерживается и частично переваривается. Стенка желудка состоит из серозного, мышечного, слизистого и подслизистого слоёв. По строению слизистой оболочки и железистых клеток в желудке выделяют три секреторные зоны: кардиальную, фундальную и пилорическую. Кардиальная часть примы ...

Деление клетки. Митоз

Процесс деления у эукариот можно разделить на две стадии: митоз и цитокинез.

Митоз (от греч. «митос» – нить) – это образование из одного ядра двух дочерних ядер, морфологически и генетически эквивалентных друг другу. Цитокинез включает деление цитоплазматической части клетки с образованием дочерних клеток.

Биологическая роль митоза со ...