Азотфиксация

Азот относится к четырем элементам составляющим основу живого вещества. Однако подавляющая масса азота в биосфере представлена химически инертным молекулярным азотом атмосферы. Перевод его в форму, доступную для живых организмов, возможен тремя основными путями.

1. Образование окислов азота под воздействием электрических разрядов в атмосфере – трудно поддается количественному учету, но вряд ли играет существенную роль в современных условиях.

2. Образование аммиака и окислов азота в химических реакциях в результате техногенных процессов, осуществляемых человеком и лежащих в основе производства азотных удобрений. По разным оценкам достигается связывание около 4 • 107т азота в год.

3. Фиксация азота клетками бактерий, которая, как ни удивительно, примерно на порядок превышает результаты, достигнутые человеком в самых совершенных химических производствах – 2 • 108 т азота в год. Таким образом, совместная деятельность микроорганизмов приводит к связыванию ежегодно до 300 кг азота на гектар почвы.

Азотфиксация бактериями открыта С.Н. Виноградским в 1883 г. на примере выделенных из почвы бактерий, названных им в честь Л. Пастера Clostridium pasteurianum.

Фиксировать азот, т.е. превращать молекулярный азот в аммонийный, способны только прокариоты, и среди них это свойство распространено довольно широко. Процесс чрезвычайно энергоемок: для восстановления 1 молекулы N2 необходимо затратить 12 молекул АТР, иначе говоря, для ассимиляции 1 мг азота Clostridium перерабатывает 500 мг глюкозы.

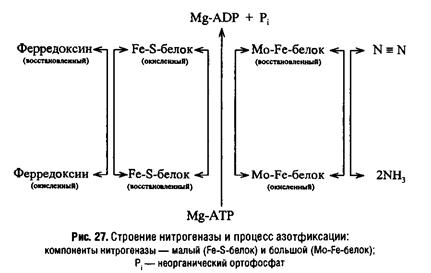

Аэотфиксация осуществляется с помощью фермента нитрогеназы, которая состоит из двух компонентов: малого и большого. Некоторые нитрогеназы вместо или наряду с молибденом содержат ванадий.

Для функционирования нитрогеназы необходимы АТР, ионы Mg2+ и и восстановитель с низким окислительно-восстановительным потенциалом.

Для восстановления молекулы азота необходим перенос шести электронов, но за один цикл не может быть перенесено более двух электронов, поэтому процесс протекает не менее чем в трех последовательных стадиях:

![]()

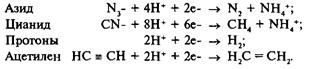

При быстрой остановке реакции из инкубационной смеси удалось выделить гидразин. По-видимому, промежуточные продукты остаются прочно связанными с нитрогеназой, которая способна восстанавливать и ряд других соединений:

Способность нитрогеназы восстанавливать ацетилен в этилен позволила разработать простой метод определения нитрогеназ-ной активности, весьма чувствительной к кислороду, за счет чего азотфиксация происходит либо у облигатно и факультативно анаэробных бактерий, либо в анаэробных участках клетки аэробных бактерий. У Rhizobium азотфиксация происходит в клубеньках, образующихся на корнях бобовых растений после «заражения» растений этими бактериями. При этом клетки бактерий сильно видоизменяются, превращаясь в так называемые бактероиды, а растения начинают синтезировать особый гемоглобин, которому приписывается способность защищать нитрогеназу от избытка кислорода. Известен также симбиоз покрытосеменных растений с азотфиксирую-щими актиномицетами, а голосеменных и папоротников – с цианобактериями. Урожайность злаковых заметно повышается в ассоциации с бактериями-азотфиксаторами рода Azospirillum. Азот-фиксирующие штаммы Klebsiella обнаружены в кишечнике жителей Новой Гвинеи.

Методы 6-мерного поиска

При использовании моделей плохого качества (например, в случае низкой гомологии) или моделей описывающих лишь малую часть неизвестной структуры часто возникает ряд проблем, затрудняющих решение задачи молекулярного замещения обычными методами. Значительные ошибки функции вращения, неизбежно возникающие в таких случаях, усугубляют собств ...

Донаучный этап химии — ремесленная химия и алхимия античности и

средневековья

В предыдущем пункте было рассказано о том, как происходила естественная химическая эволюция в недрах звезд, космическом пространстве и на нашей планете, теперь надо рассмотреть, как происходила эволюция взглядов людей на познание сущности химических элементов и превращения вещества. Так же, как и в познании физического устройства мира, ...

Биотехнологии и общество

Историческим днем можно считать 14 октября 1980 года. В то утро Фондовая биржа на знаменитой Уолл-Стрит в Нью-Йорке впервые выпустила на торги 1,1 миллиона акций компании "Гентех" по 35 долларов за штуку — цене, которая взлетела через 20 минут до 89. А началось это с того, что биохимик Герберт Бойер и финансист Роберт Свенсон ...