Репродуктивное поведение

н физиологияСтраница 1

Сезонные климатические изменения оказывают мощное влияние на успех размножения многих видов. У птиц наличие корма для птенцов, по-видимому, главный определяющий фактор такого успеха. В средних и северных широтах размножение птиц связано с временем года; обычно они откладывают яйца весной, что дает возможность птенцам достаточно созреть, чтобы противостоять зимним условиям или выдержать долгий миграционный перелет. Так, например, песочники, размножающиеся в арктических областях, строят гнезда и высиживают птенцов весной, когда земля еще покрыта снегом. Обычно птенцы вылупляются, когда снег тает и в изобилии появляются насекомые, которые служат для них кормом.

Репродуктивная физиология у сезонно размножающихся животных привязана к годичному циклу изменений среды таким образом, что появление детенышей предваряет пик изобилия корма или неблагоприятные климатические условия. Это осуществляется двумя способами. Во-первых, изменения внешней температуры, продолжительности светового дня или других факторов среды вызывают физиологические изменения в определенное время года. Во-вторых, сезонные физиологические изменения запрограммированы посредством эндогенных цирканнуальных часов.

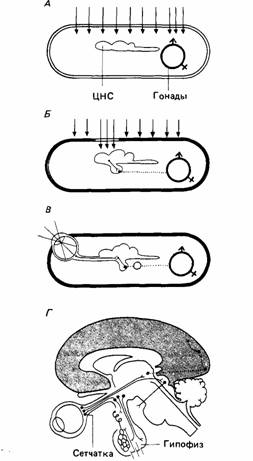

Самое регулярное и предсказуемое изменение среды связано с продолжительностью светового дня. У прозрачных организмов свет может прямо действовать на гонады, приводя их в репродуктивное состояние в надлежащее время. Некоторые другие животные имеют прозрачное "окно", которое пропускает свет в головной мозг. Нейросекреторные клетки превращают световые стимулы в химические сигналы. У ряда млекопитающих эпифиз, расположенный на дорсальной поверхности головного мозга, может действовать как преобразователь света. Но свет влияет на размножение млекопитающих, главным образом действуя через сетчатку на гипоталамус, как показывает схема Шаррера.

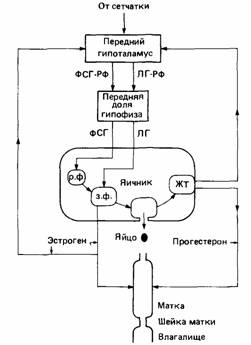

Регуляция физиологии размножения состоит в сложном взаимодействии ряда гормонов. У большинства позвоночных факторы среды стимулируют выработку гонадотропных гормонов гипофизом. Эти гормоны стимулируют рост и активность семенников и яичников, которые в свою очередь производят характерные половые гормоны. К концу сезона размножения активность гипофиза снижается, гонады также становятся неактивными и репродуктивное поведение затухает. Кроме сезонных циклов половой активности у многих млекопитающих имеется гораздо более короткий цикл - эструс, или "течка".

|

|

Рис.7. Влияние света на гонады по Шарреру А. У прозрачных животных свет может оказывать прямое действие на внутренние органы. Б. Некоторые непрозрачные животные обладают прозрачным "окном", пропускающим свет к фоточувствительным областям головного мозга, который затем стимулирует гонады с помощью гормонов, выделяемых гипофизом. В. Система, в которой свет действует на сетчатку, посылающую нервные сигналы гипоталамусу. Эта область мозга стимулирует выделение гипофизом гонадотронных гормонов. Г. Система В применительно к головному мозгу человека. |

|

|

Рис.8. Главные гормональные пути, участвующие в работе яичника у млекопитающего. ФСГ-РФ - фактор, стимулирующий высвобождение фолликулостимулирующего гормона; ЛГ-РФ фактор, высвобождающий лютеинизирующий гормон; р. ф. - растущий фолликул; з. ф. - зрелый фолликул; ЖТ - желтое тело. |

Полая женщина: мир Барби изнутри и снаружи

Барбизона искусство.

Барби - это больше, чем просто кукла, это полуролевая модель, воплощение американской мечты во всем ее гламурном великолепии. Кукла, прототипом которой стала светловолосая дочка проститутки, завоевала весь мир, введя новые стандарты красоты и поведения.

Психологи, искусствоведы и коллекционеры пишут о ней диссерта ...

Активность

карбоксипетидазы Н и ФМСФ-ингибируемой карбоксипептидазы при введении

тестостерона в тканях самок мышей

Активность КП Н в гипофизе через 0,5 ч после введения тестостерона в дозе 3 мг на кг массы была выше на 61%, по сравнению с контрольной группой животных (рис. 3.2.1). Через 24 ч после введения тестостерона активность исследуемого фермента в гипофизе была на 16%, а в гипоталамусе и надпочечниках – на 45-50% ниже, чем у контрольных животн ...

Случайное и закономерное в процессе антропосоциогенеза

Антропосоциогенез – это переходное состояние материи. Любое переходное состояние представляет собой звено в цепи развития предмета или явления, где признаки нового качества выражены еще не отчетливо, не обнаружили себя как противоположность по отношению к старому качеству, не вступили с ним в противоречие. Существует два подхода к пробл ...